El arte de la radiestesia es tan antiguo como la historia del hombre. Tenemos constancia de pozos realizados en la Península Ibérica en la Edad del Bronce, como el localizado en Motilla del Azuer (Ciudad Real), para cuya búsqueda la comunidad contaba con los conocimientos de los brujos, chamanes o sabios de la tribu.

Aunque no existe constancia de los útiles empleados por estos últimos, no dudamos de su capacidad de detectar energías que emanan de la tierra. Además de los pozos, podemos fijarnos en la ubicación de algunos monumentos megalíticos, como dólmenes o menhires, en los que las fuerzas ejercidas sobre las varillas o péndulos tienen gran relevancia. Un pequeño ejemplo lo encontramos en el llamado dolmen de Moruxosa en Friol (Lugo), del que hablaremos en otro artículo del blog.

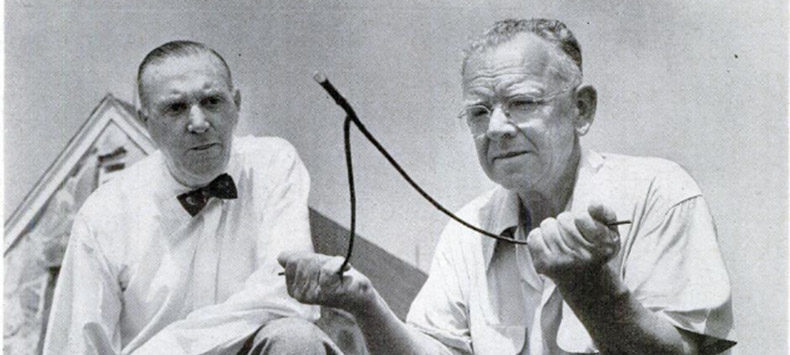

Ya en la época romana, según diversos historiadores, encontramos a los llamados «portadores de varillas», cuya función era descubrir el agua, especialmente para beber, pero que también encontraron múltiples manantiales minerales y termales.

En la edad media, la figura del zahorí queda prácticamente extinta, debido a la gran represión ejercida hacia los mismos al tomarlos por brujos, hechiceros o seguidores del demonio. La persecución fue especialmente cruenta en la época de la Santa Inquisición, en la que el trabajar con fuerzas desconocidas podía acarrear penas como la muerte en la hoguera.

Es a partir del siglo XVII cuando la figura del zahorí vuelve a tomar fuerza y la radiestesia comienza a ser analizada por físicos y estudiosos de los «cuerpos radiantes», tales como el abate de Vallemont, Chevreuil o de Briche.

Sin embargo, no es hasta la segunda década del siglo XX cuando el arte de los zahoríes toma el nombre de radiestesia. El abad Bouly da nombre a esta actividad, denominando radiestesia a los movimientos de la varilla o péndulo como amplificación de las radiaciones emitidas por los cuerpos prospectados, desvelados por la sensibilidad del operador.